Adobe MAX Japan 2025

今年もAdobe MAX Japanへ。

強風でゆりかもめが立ち往生し、キーノートスピーチが始まってから30分経っての入場となった。

全体的に、大きな変化はなく、Fireflyをはじめとする生成AIをデザイナーがどう活用していくか、というような部分に重点が置かれていた印象ではあるが、細かくいろいろとクリエイティビティ魂をくすぐるような機能やサービスの提供があった。

会場は東京ビッグサイトの一番奥。同時期にギフトショーが開催されており、こちらの盛り上がりに押された感じかと思ったが、Adobeの会場内は多くの人でいっぱい。お馴染みのAdobeプレゼンターのセッションが続き、ちょっと安心した。(私が安心するのもヘンだけど)

Adobe MAXは年に一度のクリエイターの「お祭り」なのだ。

中でも面白かったテーマふたつ。

■Project Neo

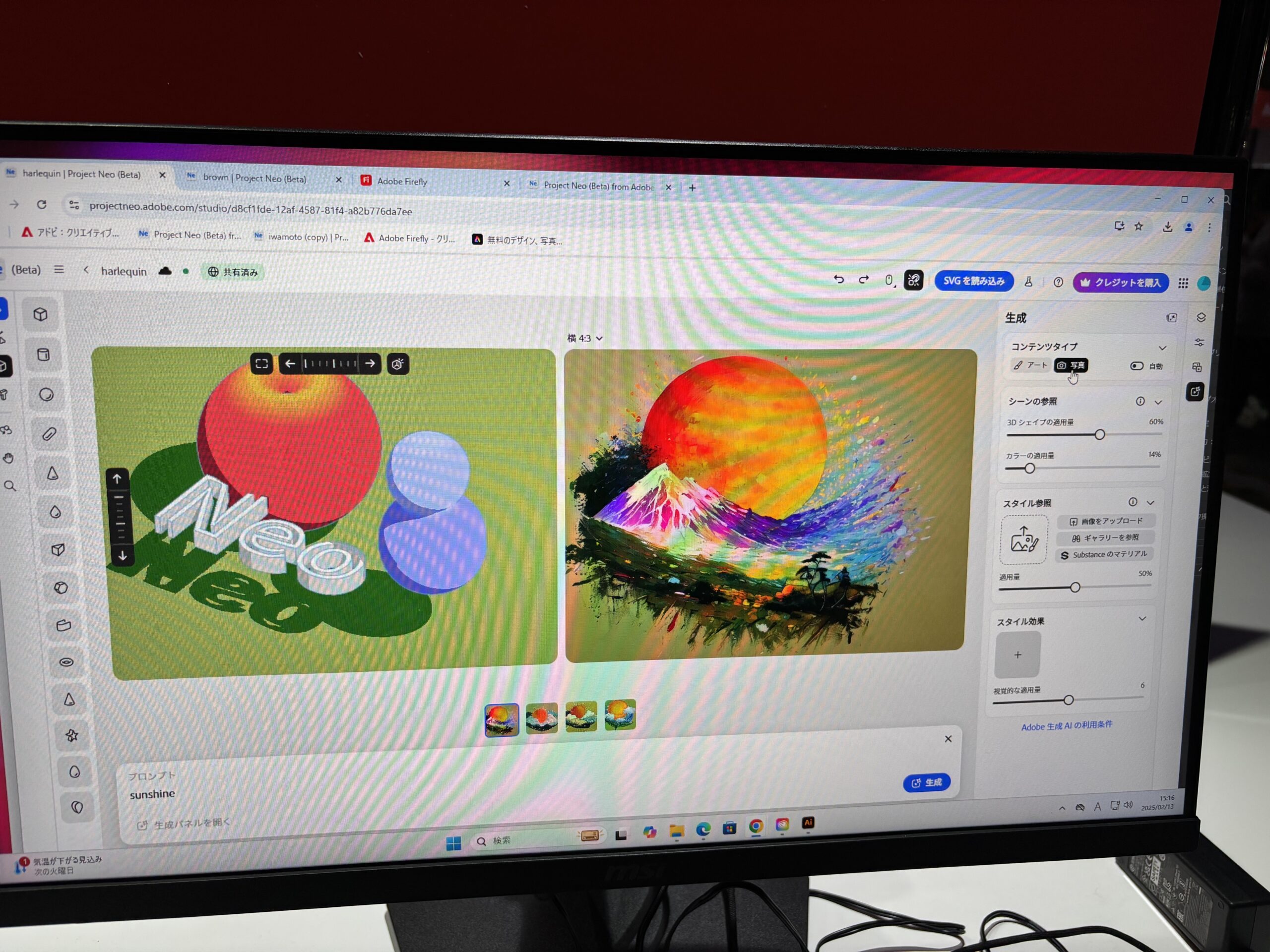

3D素人のための3Dツール(β版)。イラスト感覚で直感的に3Dシェイプを作り、プロンプトを噛ませて演出を加えると、面白い空間を作ることができる。

実際にデモを触ってみたところ、3D空間の移動や回転の操作性が慣れるまではちょっと難しい。でもスピードも早く次々にいろいろ試せるのがいい。その昔レンダリングに一晩かけた頃を思うと、あり得ない速さ。

ただモデリングするだけでなく、プロンプト次第で面白い絵面になるのが予想外で楽しい。イラスト風、写真風の表現が選択できるので、同じワードでも全く違う雰囲気になる。

■バリアブルフォント「百千鳥」

最近、医療機器向けのフォントとしてふさわしいものについて研究をしていることもあり、バリアブルフォントには注目していたが、ついに日本語のバリアブルフォントが出たのは画期的だ。

長体や扁平の圧縮率を変えても、文字そのものの表情がシームレスに最適化される。日本語版第一号として、レトロな書体を選んだのは、柔軟性のある表現が許されるからか。オーソドックスな書体の場合、制約が多くて表現が難しいかもしれない。

千鳥のバリアブルな絵文字がおまけでついているのも可愛らしい。

セッションをいくつか受ける間に、時々社内メンバーで集まって、あのセッションが面白かった、キッチンカーで何食べた、イベントブースでこんなものゲットした、などと情報交換。セッションを受けた感想は、技術説明などより、意外な視点の話や自分が知らない分野の話が面白かったという声が多かった。

アフターパーティの、Sneaksでは、動画生成ツールや二次元アニメの三次元化など、開発中の技術がお披露目され、私たちもオフィスで毎日聴いているJ-waveでおなじみのサッシャさんがMCをつとめた。

ややこしい技術もわかりやすく伝えるMC技術がすばらしく、さすが、話すプロは違うな~と感心。

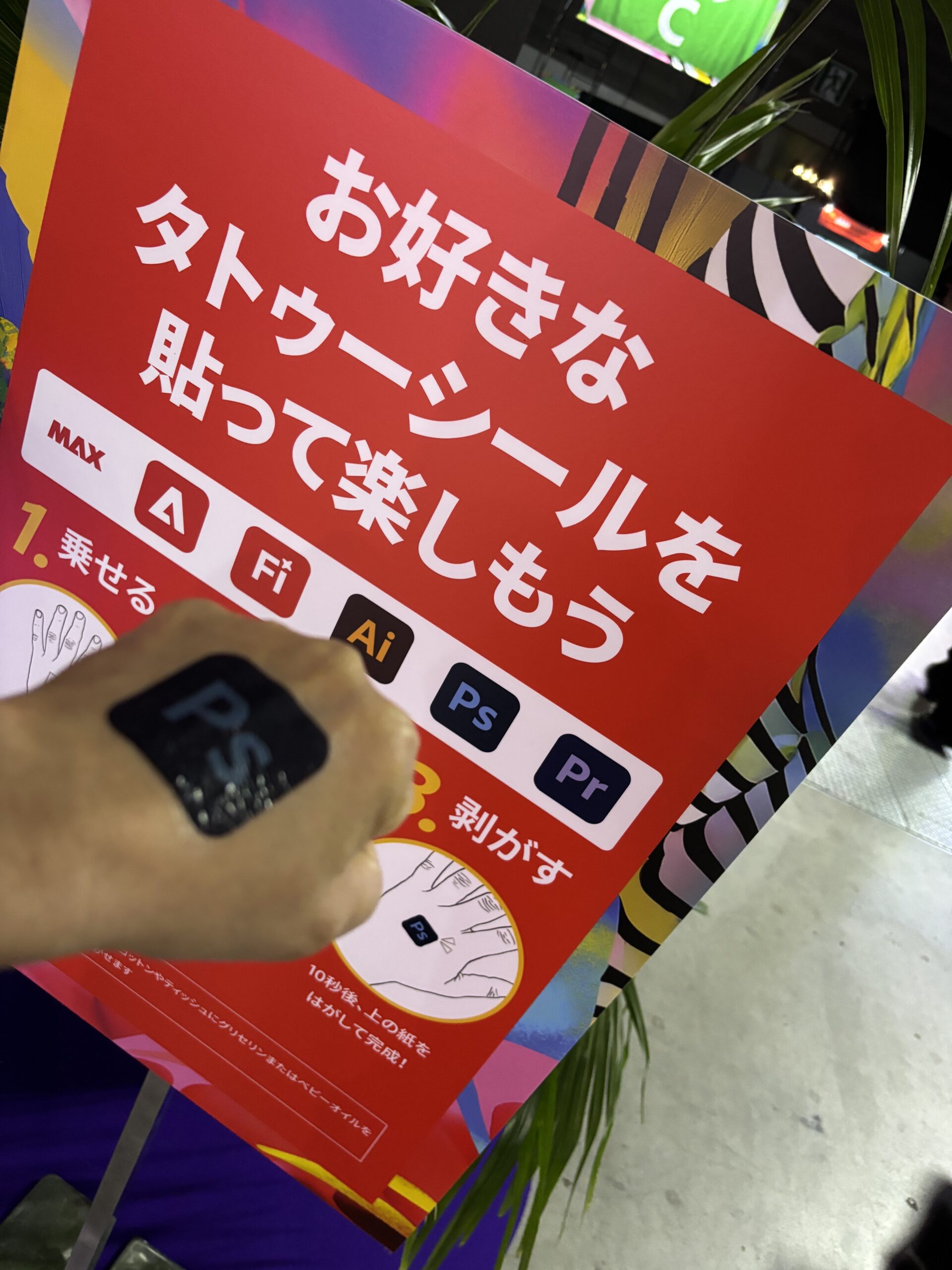

フォトショ命のタトゥーシールを手の甲にしっかり貼って、会場を後にした。

第99回日本医療機器学会大会/メディカルショージャパン

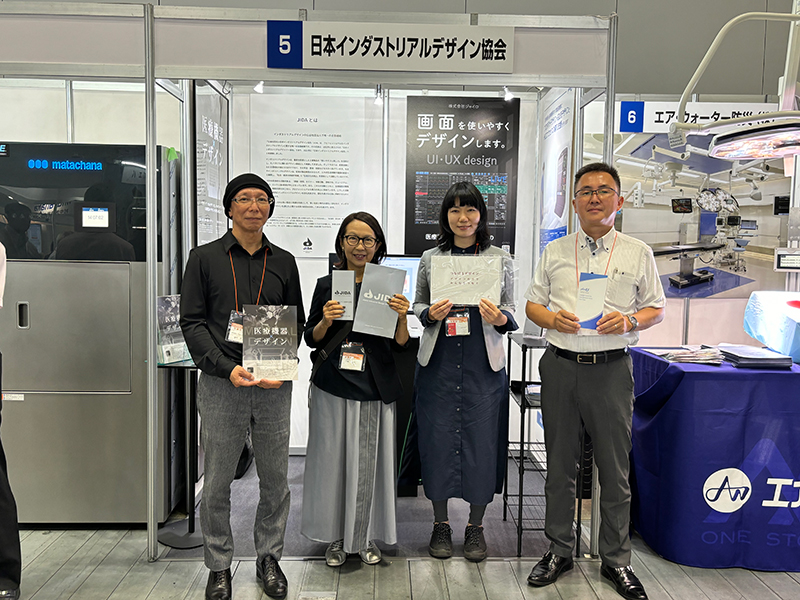

2024年6月20日〜22日にパシフィコ横浜で開催された、第99回日本医療機器学会大会/メディカルショージャパンに出展しました。

https://store-confit.atlas.jp/jsmi/jsmi99/static/20240502112053270_ja.pdf

日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)のブースに3社での共同出展だったため、かなり狭く混み合ってしまいましたが、一緒に出展したサカキメディカルデザインさん、ぷらすUさんとも協力し合いながらお客様への対応を行いました。

21日にはシンポジウム「 医療機器の使いやすさ(ユーザビリティ)から導く安全対策」に安原が登壇し、「医療機器開発におけるユーザ・エクスペリエンス・デザインとユーザビリティ」というテーマでお話をしました。

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsmi99/session/S1/category

ユーザビリティの専門家の先生方とご一緒させていただき、最初はとても緊張しましたが、事前の打ち合わせも当日も、皆様のお話がとても勉強になりました。貴重な機会をいただいたことに感謝しています。

シンポジウムを聞いた方がたくさんブースに来てくださり、多くの方々と交流を深めることができました。

医療機器に携わる方々は、皆様熱意と優しさにあふれ、大切なつながりがまた増えたことを嬉しく思います。今までのつながり、新しいつながり、いずれも大切にしていきたいです。

次回は、この秋に「メディカルクリエーションふくしま」に出展予定です。年に2回の展示は今年が初めてです。東京を飛び出して、また新たな出会いがあることを楽しみに準備をすすめます。

EDIXに行ってきました

東京ビッグサイトで開催されているEDIXに行ってきました。教育系としては毎年行われている規模の大きい展示会です。

いよいよ手元にメタバース

近年XRやメタバースが盛り上がってきていることもあり、そうしたコンテンツの展示も出ていました。感触で言うと、去年まではまだまだ実験的な提案までの印象が強かったVRやAR、メタバースがこの春になっていよいよ大手教育系サービスやコンテンツとしても始まり実際に子供たちの手元まで届く状態になってきた印象です。

セミナーはモチベーションに関するものを受けました。モチベーションを上げるためにはどうしたらいいのか、まさにUXの部分が重要になってくる分野でとても興味深かったです。

気になる裸眼VRモニター体験

展示の方では、裸眼VRモニタも展示されていました。センサーがついていて、手を動かすとコンテンツの中のものを動かしたりできるようです。写真を撮ってもこのVRの見え方は写らないようなので言葉で伝えるしかないのですが、人の目を追尾してピントを合わせるので近づいていってピントが合った瞬間、画面の中のものがぐわっと浮き出てくるので結構なインパクトがあります。

基本的に一人用(複数の目があるとどちらにピントを合わせるか判断できないため)とのことですが、ゴーグルをつける煩わしさがないのは気楽ですね。

医療での手術の学習に使われることもあるとのことですがいろいろ活用できそうですし非接触というのは要望として高そうです。

他にもメタバース教室システムだったり、インクルーシブに着目した教育ソフトといったものも展示されていました。

今の教育のトレンドを知れる機会ですので気になる方はぜひ。5/12までです。

おもちゃショー2022に行ってきました

昨年はコロナ禍ということで開催されなかったので、ようやくの開催ということで報道陣なども会場で多く見かけました。

今年のおもちゃショーにて気になった点や注目点について記載していきたいと思います。

●VR・AR・AIやセンサーの使用

教育系の展示会ではVR・ARの利用がいよいよ実用的なコンテンツに落とし込まれてきたという記載をしましたが、おもちゃの世界でもこういった新しい技術が実用的だったり、面白い使われ方をされています。

・VR・AR:VR + AR + アナログの工作を組み合わせたワークブック(理科の実験・宇宙・自然科学など)

・AI:親の声を登録するとAIがお話読み上げてくれる

・センサー:身につけるアクショントイ。バッグ型のペットがロボットのようにセンサーに反応して様々なアクションをとってくれる。ファッションとアクショントイを合わせたもの。

●タブレット+アナログ

デジタルとアナログの融合をうまく活かしたものも多くありました。

・紙に描いた絵をセンサーで瞬時にタブレットに取り込んでくれるお絵描きやプログラミングブロックと連動するアプリ・アナログとデジタルの融合

・折った折り紙をタブレットに読み込める。ARを使用してカメラ内に折った折り紙が動いてくれるアプリ。

・センサーのついたボールをタブレット上で転がし、アプリを操作する。ボールでお絵描きやコントローラー的に画面変化などできるアプリ。

●STEAM教育

ロジカルシンキングや、なぞとき系のおもちゃも、さらに楽しさや考えさせるという要素が強くなったものが多くありました。

・ロジカルシンキングを促すパズル

・科学を使ったパズル

・脱出なぞとき系

●今らしさ

コロナ禍を経て、今らしさを感じさせるおもちゃもたくさんでていました。

・セルフレジ

・デリバリーごっこ

・キャンプごっこ

・スマートウォッチ型トイ

・マスクデコシール

●SDGs

教育系展示会でも非常にこの傾向が見られたのですが、おもちゃショーでも、SDGsを意識したおもちゃや、企業の活動として行っていることをアピールしている展示もありました。

・廃棄米の樹脂のブロック

・緊急時の子どもキット

●おもちゃの色について

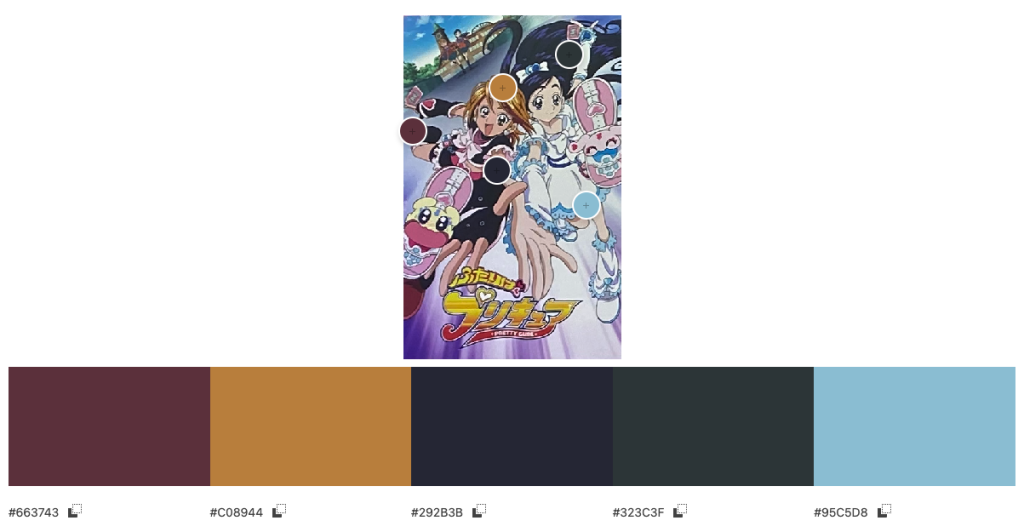

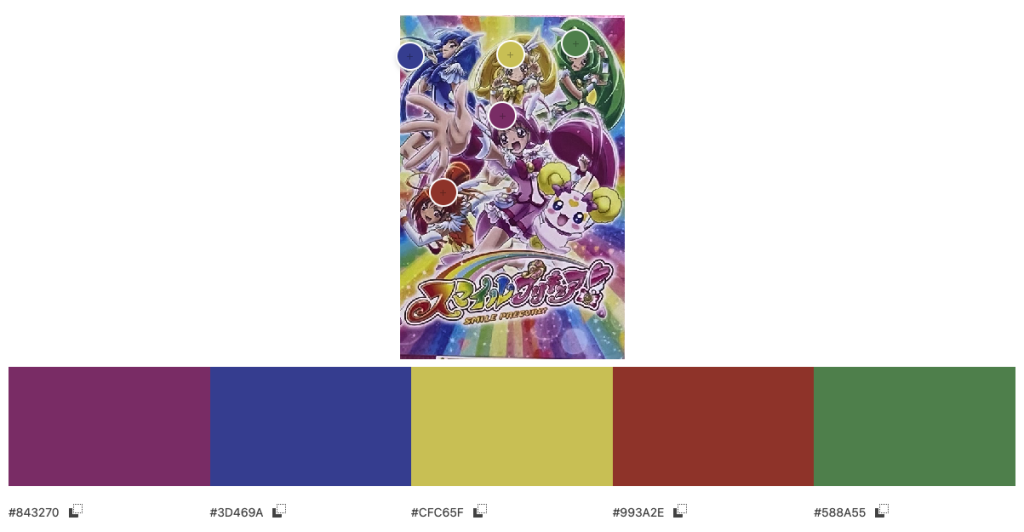

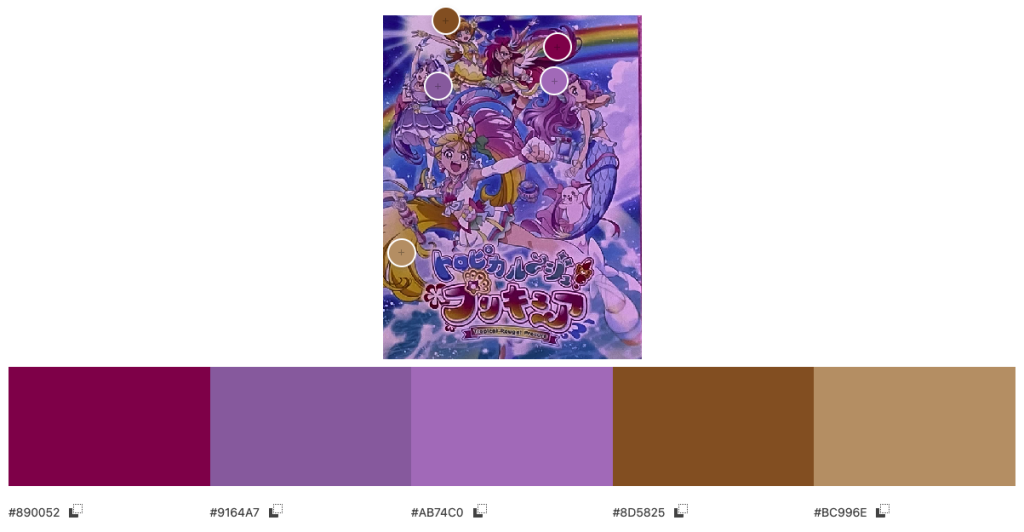

近年の幼児向けのアニメーションやランドセルで好まれる色などでも顕著なのですが、可愛らしさをテーマに置いたおもちゃについては、より淡いパステルカラーや、ライラック(紫とピンクの中間くらいの色)の色が多く見られました。

会場で受賞をしていたおもちゃについて色をピックアップしてみました。

「かわいらしさ」をアピールするおもちゃについては、アメリカなどの絵本やおもちゃで好まれてきたようなライラックや、アクアグリーン(青寄りのパステルグリーン)、淡いピンクなどが流行であることが伺われます。

比較として、「かっこよさ」をテーマにしたおもちゃは、ビビッドな赤や青、締め色の黒、などが多く、メリハリのあるトーンになっています。

ここ3~4年で「かわいらしさ」の淡いトーンの流行がやってきた印象なのですが、

会場で、プリキュアの歴代のポスターが展示されていて、色の流行が現れていてとても興味深いです。

代表として2004年、2012年、2021年のそれぞれの色をピックアップしてみました。

色の変遷はどうでしょうか。現実的な色味からスタートし、キャラクターを表すカラフルな色になり、淡く柔らかいトーンに変化していっているのが感じられるかと思います。

色という視点から見てもとても興味深いおもちゃショー2022でした。

今年も出しますMedtec!

本年4月20日〜22日に東京ビッグサイトで開催されるMedtec2022に出展します。

今回は公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)のブース内に出すことになりました。

多くのデザイン会社のみなさまといっしょに医療とデザインの領域を盛り上げられたらと思っております。

今年はJIDAの創立70周年記念ということで、特別展示も行われます。こちらも楽しみです!

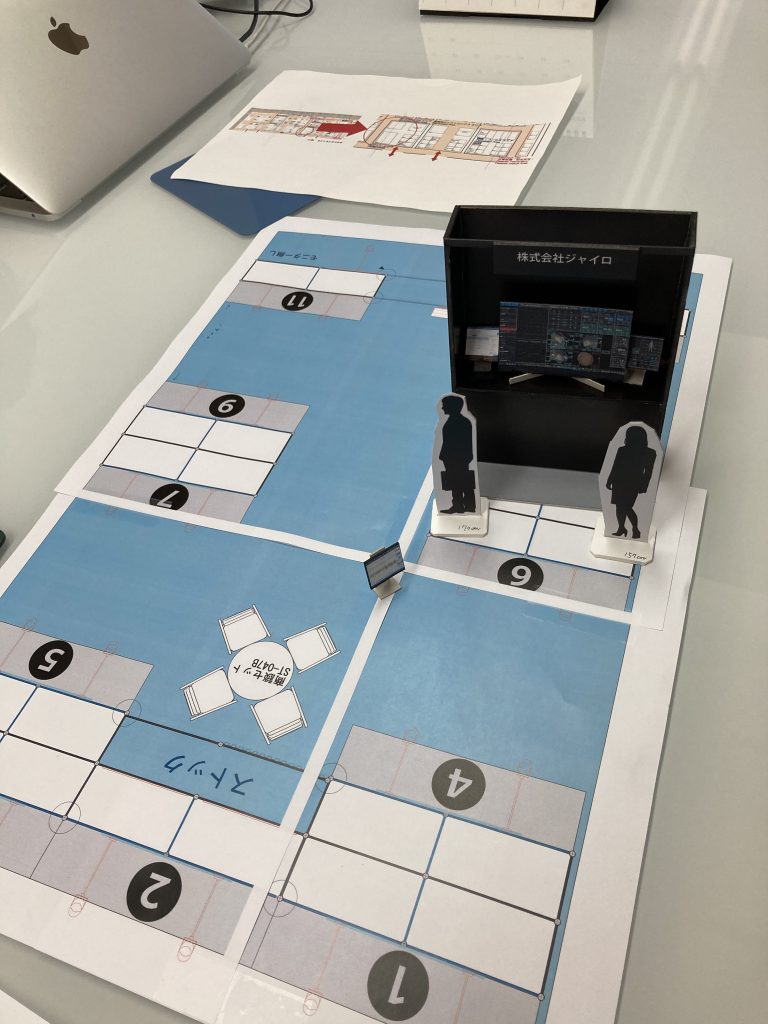

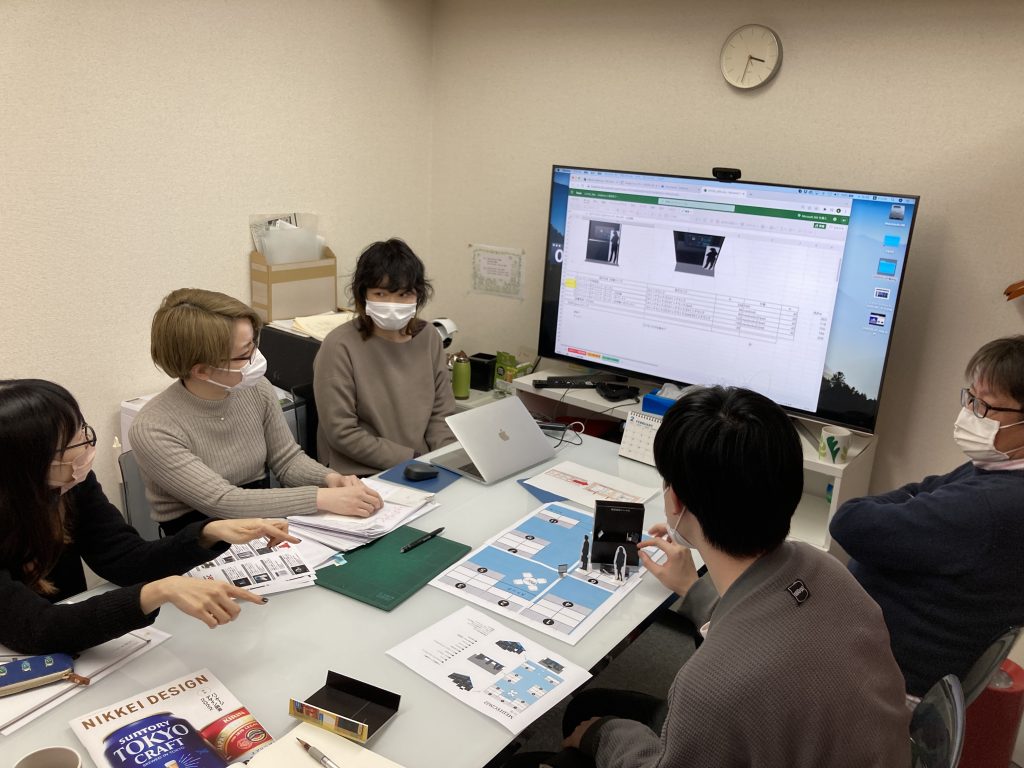

現在展示の模型を作って検討中。

4月には今よりコロナが落ち着いてたくさんの方に来場いただけるのを願うばかりです。

「植物 地球を支える仲間たち」にいってきました

お休みの日に、上野の国立科学博物館で開催されている、特別展「植物 地球を支える仲間たち」を見てきました。

植物たちの生き残りの戦略パターンの紹介や古代からの歴史の流れ、光合成のメカニズムなど非常に興味深く楽しい内容でした。

植物にも触覚がある!?

驚いたのが、植物には触覚がある、ということ。

オジギソウや食虫植物などが動くということはしっていましたが、反応の仕組みや触覚がトリガーというのは知りませんでした。

中には雨などが葉を打った場合の誤作動を防ぐため、1度目は雨の可能性もあるので、2度触れたら虫と認識して動作する、といった食虫植物も。

動く仕組みとしては私たち哺乳類と同じくカルシウムが反応して動いているということらしいです。といっても普段カルシウムで動いているという認識もないのでピンときませんが。

会場では特殊なカメラで撮影したカルシウムの反応と植物の動きを撮影した動画も公開されています。

ショクダイオオコンニャク、ラフレシアまで。花の形状の種類のしくみは遺伝子の組み合わせ。

会場にはあのショクダイオオコンニャクの匂いを再現したものを嗅ぐことのできるコーナーもあります。

以前、アメリカの博物館のライブカメラで開花の様子を見にきた人たちの様子を映していたのを見ていたことがあるのですが、みんなものすごいリアクションをとっていたので気になっていたんですよね。

気になる方は会場でぜひかいでみてください。

ラフレシアの開花シーンの動画もあります。開花シーンは見ることがなかなかないと思うのですが、開花の仕方もパタパタと折り畳まれた花弁が開いていく意外な動きでした。

花の形状は遺伝子の組み合わせによってガク、花弁、おしべめしべのありなしが決まるということも面白い内容でした。

会場では遺伝子の組み合わせの歌が流れていたのですが、歌が強すぎて歌の流れている周辺は展示の内容が頭に入ってこない問題はありましたが…。(サイトでも聞けます)

実物を飾ることのできない植物や拡大図を見せるために模型の植物と、実物を展示する植物とあったのですが、実物には「生きています」というシールが貼ってあって個人的にツボでした。

教材で普段制作する対象として見慣れた植物も多くありそういえばこんな教材も作ったなあなどと色々思い出しながらみていました。

模型もアサガオの葉やつぼみのふさふさのうぶ毛まで再現されていたり、パネルも美しく、さすがの展示でした。

グッズがかわいい!

あと特筆すべきはグッズが可愛らしいものが多いということ。アーティスト作成のグッズがあるということもあるのですが、(そしてそこそこ展覧会価格)靴下やエコバッグなど普段使いたくなるようなものも多かったです。

サイトにはのっていませんが、秀逸なつくりのラフレシアのクッションやウツボカズラポーチなんかもあります。

展示は9/20まで。予約が必須となります。