「コーダ あいのうた」アカデミー賞3部門受賞!

「コーダ あいのうた」がアカデミー賞作品賞、脚色賞、助演男優賞を受賞しました。おめでとうございます!!!

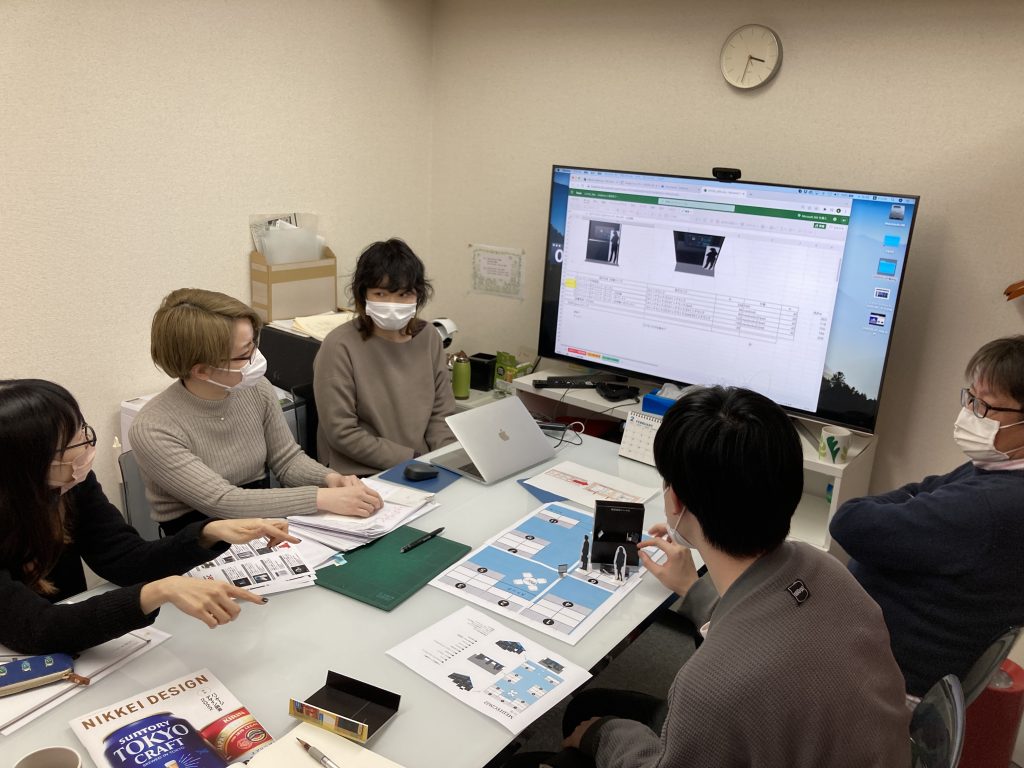

ジャイロでは、現在、聴覚障害に関するデジタル教材を制作しています。(発表前なので詳しいことは書けないのですが)

制作を担当するライターさんの紹介で、「コーダ あいのうた」の試写会を鑑賞する機会があり、社内メンバーみんなで感動体験をしていたので、アカデミー賞をとれたらいいな、と応援していました。3部門での受賞を知り、とても嬉しい限りです。

障害をテーマにした映画やドラマというと、ドキュメンタリータッチのものや、重苦しい印象を受けるものも多いのですが、この映画は全く違います。描き方が非常に多面的で深みがありながら、理屈っぽさや押し付けがましいところは一切ありません。そして随所にユーモアが散りばめられています。

「聴覚障害を持つ家族」は映画の重要な要素であり、その要素があってこそ成り立つ映画なのですが、映画の中で描かれている、家族の中で起こる問題や、子供の成長と親との関係などは、どこの家庭にも置き換えることができます。それが多くの人の共感を得る部分なのだと思います。

主人公は、家庭の中では一人だけ健聴者であるマイノリティの立場。でも大きな夢を持ち、巣立つ時が来ています。我が子の夢を理解しようと努める親の気持ちは、障害とは別の次元で普遍的なものとして描かれています。

ジャイロでは、聴覚障害に関する教材を制作する際、手話通訳をしていただきながら、何度も打ち合わせを行いました。手話通訳を通じた会話は同時通訳付きの国際会議のようでした。打ち合わせを通じて認識したことは、「コミュニケーションの取り方以外は、聴覚障害者も健聴者も、何も変わらない」ということでした。この映画を観て、その認識がさらに深まりました。(コーダの両親も、聴覚障害ではなく別の問題が多々あるはじけた両親です。。)

教材制作も終盤に入っています。引き続き制作を進めていきます。

今年も出しますMedtec!

本年4月20日〜22日に東京ビッグサイトで開催されるMedtec2022に出展します。

今回は公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)のブース内に出すことになりました。

多くのデザイン会社のみなさまといっしょに医療とデザインの領域を盛り上げられたらと思っております。

今年はJIDAの創立70周年記念ということで、特別展示も行われます。こちらも楽しみです!

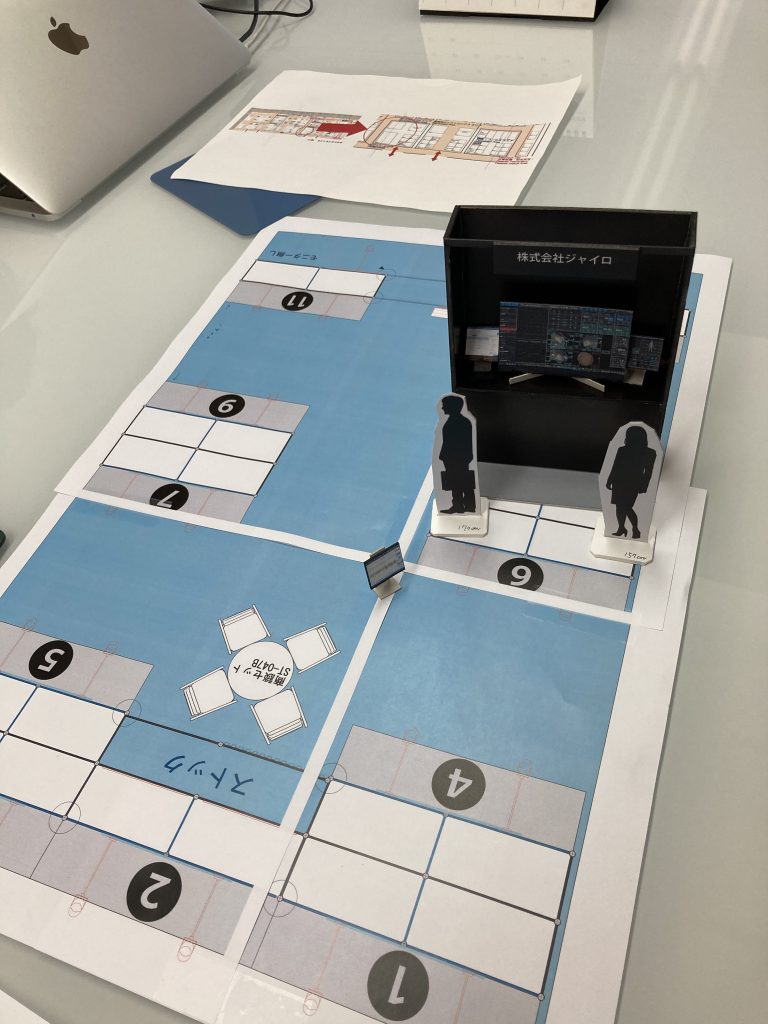

現在展示の模型を作って検討中。

4月には今よりコロナが落ち着いてたくさんの方に来場いただけるのを願うばかりです。

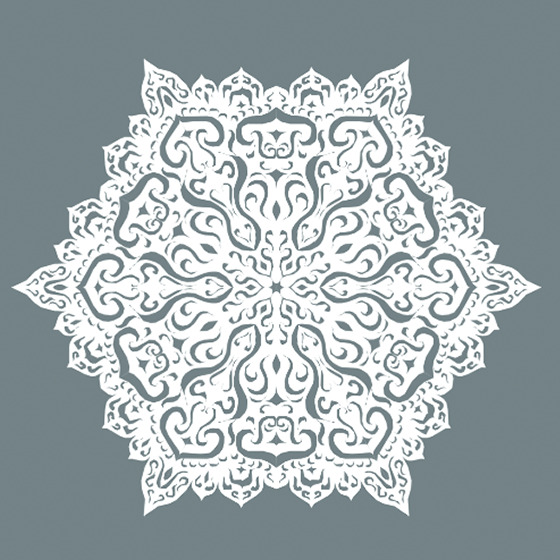

GYRO’s Snowflake

関東は本日雪模様…ということでみんなで雪の結晶を作ってみました。

snowdays というサイトで簡単に作ることができます。

中央の、「Create your own Snowflake」をクリックすると新しい雪の結晶を作ることができます。

適当にカットしてもそれなりに綺麗な模様ができるのは嬉しいですね。

さてさて、各メンバーはどんな結晶を作ったのでしょうか…?

まずは私、Tからです。アジアの刺繍や絨毯の文様風にしてみました。

フリーハンドなので線は結構ガタガタなんですが意外と気にならないですね。

細かい形をたくさん入れると豪華な印象になるようです。

続いてHさん。

何も考えずどんどん切ったとのことですが、梅の花や露草など、どことなく和の植物のような印象を感じる仕上がりですね。

白い余白が多く残っているのも切り抜いた部分が引き立ってまた美しいです。

Rさんの作品。

大胆にカットした抜きの部分と反復の文様のコントラストが綺麗ですね!

目が中央にすいーっと吸い込まれる吸引力…。

Yさんの作品はトランプをテーマにしているそうです。(テーマ設定あるあたり凝っている…)

意外と時間がかかるといいながら一番早く出来上がっていましたが、素晴らしく細かいですね…!

よく見るとトランプの模様が…!1つ1つの文様が紋章のようにも見えますね。

ただ紙をカットするだけのことなのに、思ったより色々なテイストが出来上がるのが楽しいですね。

割と本人の好みや性格なども現れるような気がします。

とても簡単なので皆さんもぜひトライしてみてください!

肺機能(スパイロメトリー)検査を体験してきました!

この度、チェスト株式会社様からのご依頼を受け、肺機能検査中のモニターに表示されるアニメーションと、検査手帳+その付録シールのデザインを弊社で制作させていただきました!

制作物の実装と学会への発表等が完了したとのことで、実機を使った検査体験をして参りました!

今回はその検査体験をして得られた感想やスパイロメーターの使われ方についてなどをご紹介していきます。

肺機能(スパイロメトリー)検査とは

スパイロメトリー検査とは、患者の肺活量もとい肺の状態を調べるための検査です。

肺に空気をどのくらい吸えて、どのくらい吐くことができるか、呼吸の速さと量を測ることで肺や気道の状態が分かります。

この検査は喘息など呼吸器関連の病気が疑われる際や、それらの状態を調べる目的で行われるものです。

一般的に検査名をスパイロメトリー検査、検査に使用する医療機器をスパイロメーターと呼称します。

本プロジェクトの概要

スパイロメトリー検査を受ける患者には小児喘息を発症した子供が多くいます。

正確な検査数値を得るために、一度の検査で何度か激しく息を吐く必要があるこの検査は、患者の身体に多少の負担を要します。治療経過の確認のためにも定期的に検査を受けることが推奨されていますが、負担の印象があるためか、子供たちが検査に億劫になりがちだと現場は悩まされていました。

そんな検査に対するネガティブな印象を改善し、検査を積極的に受けてもらうべく考案した施策が、スパイロメーターへの検査アニメーション導入とキャラクターたちが描かれた検査手帳の配布です。

検査中、自身の呼吸量に応じてアニメーションが動く仕組みと、検査後にキャラクターシールを手帳に貼ることで達成度を視覚化し、検査が楽しいものだと感じられるようにすることが目標とされています。

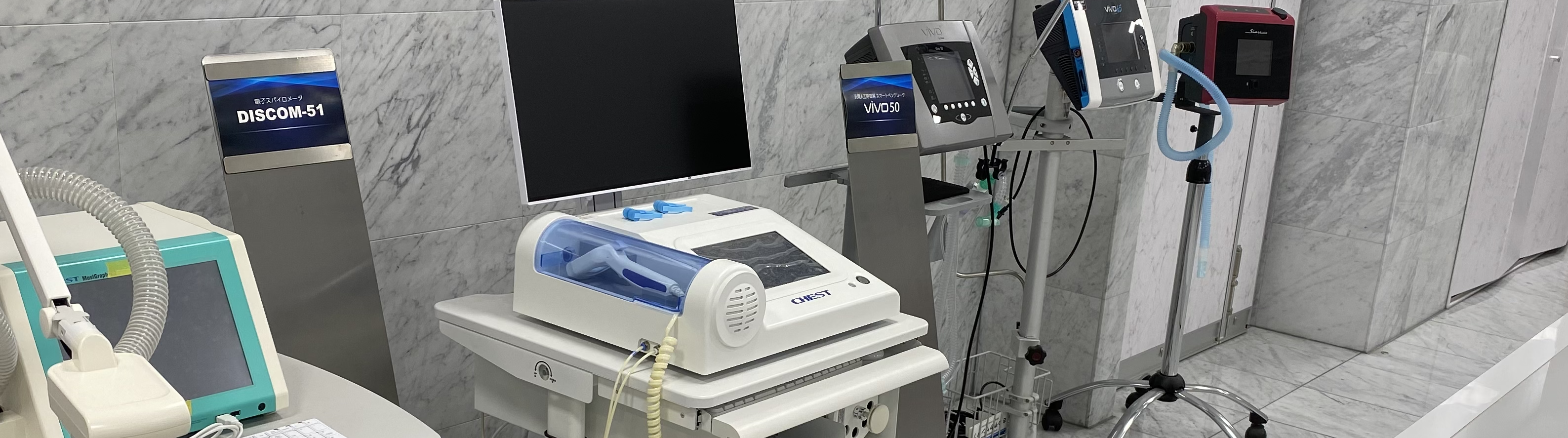

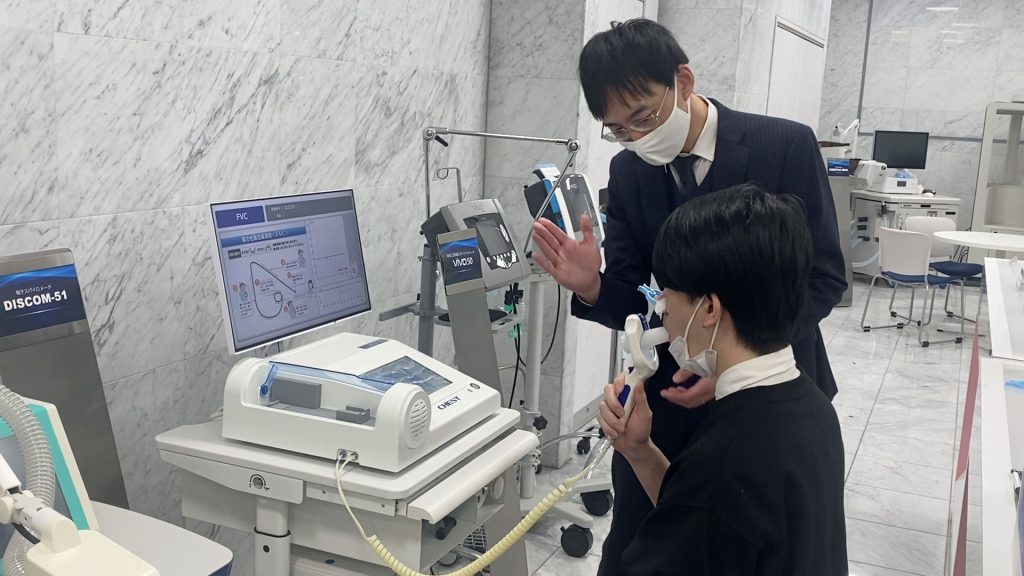

訪問当日

当日はチェスト株式会社様の本社(東京都文京区)に訪問しました。

一階にはチェスト様が取り扱っている呼吸関連の医療機器が全て並べられています。

何十年も前に作られた有水式のスパイロメーターから最新鋭の検査機器、小型の人工呼吸器など、多くの機器を見学させていただきました。

それぞれの機器について、特徴から開発背景まで丁寧にご説明してくださいました。

検査体験をしてみて

会社案内とプロジェクト概要について改めて説明していただいた後、技師さんの補助のもと実機を使った検査体験をさせていただきました。

技師さんの指示に従い、空気が漏れないよう鼻は塞いで、マウスピースを咥えた状態で息を口から一気に吸って一気に吐き出して測定を行います。

測定をする前に年齢と性別・身長から肺活量の基準値を割り出します。

測定結果が基準値を下回ったり、吐くスピードが遅かったり、1秒間に吐く量が少なかったりすると、喘息などの疾患の可能性があるそうです。

ただし大きく下回った場合は機器の装着方法、空気が口の隙間から漏れていないかなどの点が考えられるため測定を繰り返し行う場合があります。

実際にアニメーションを見ながら検査を受けてみると、非常に面白い体験を得られました。

前述したように呼吸に連動してモニターのアニメーションが微動し、吐き出す勢いでアニメーションも進むシステムです。

このアニメーションにキャラクターたちを配置しており、測定中の数値が基準値に到達するとアニメーションの演出を最後まで見られるので、検査というより少しゲームに近い感覚で受けることができました。

最後まで演出を見られた時は検査を見ていた周りも盛り上がり、大きな達成感を得られたと思います。

基準値を下回ってしまったとしても、「次こそは!」という気持ちでいられ、楽しい悔しさを感じられました。

(自分らで作ったアニメーションを肺活量が足りず最後まで見られないというのは悲しかったですが…)

アニメーションが追加されたことで、ゲーム感覚も加わり、検査の印象をポジティブな方向に少し変化させられたのではないでしょうか。

この検査で得た達成感や少しの悔しさは、子供たちに、またこの検査をしようという動機付けになり得ると思います。

そして検査体験を経て、この施策はチェスト様の想いを確かに叶えられるものになっていると実感しました。

制作時の裏話

今回アニメーション制作にあたって、キャラクター以外のオブジェクトやエフェクトはジャイロメンバーが手書きで1から描き起こしたものです。

制作したアニメーションのうち、カーテンがめくれる表現を書き起こす必要があったため、カーテンの物理的動きをしっかりと観察・把握してから制作にあたらなければなりませんでした。そのため数々の資料と睨み合いながら試行錯誤を繰り返しました。

(布のフワッとする感じを再現するため、メンバーの自宅のカーテンが風になびく様子を録画して参考にしたり…納得いくまで数十回描き直した記憶が…)

配布される検査手帳も細部に至るまで熟考して制作しました。

制作物を確認していただいた際、「本企画のねらいをしっかりと理解したデザインをしてくれている」と評して頂けて大変嬉しかったです!

難しい仕事でありながらも、それを見て喜ぶ子供たちを想像しながら制作している時間は、とても有難いものでした。

さいごに

チェスト様から機器の説明などをお聞きしていると、今回のプロジェクトや小児用人工呼吸器のコンセプトなど、チェスト様は自社の製品を使用する人に、どのような体験をしてほしいかに、とても重きを置いておられました。製品を少しでもユーザの日常に溶け込ませ、愛着を抱かすための工夫をできる限りしている姿勢が感じられます。

ただ検査をする、ということだけでも患者の心には不快感を与えることも有り得て、治療のためにも続ける必要があるならば、それを促すためには開発構想段階でUXデザインを織り込んで臨まなければならないのだと改めて考えさせられました。

医療機器を日常的に使用する状況というのは、その時点でネガティブな感覚になりそうですが、だからこそ、そこに関わる人々の体験を少しでも豊かにするためにデザインというのは非常に重要なのだと思えます。

この度は貴重なお仕事と体験の両方をさせていただいたこと、この場にて改めて御礼申し上げます。

弊社一同非常に有意義な時間を過ごすことが叶いました。

是非今後とも、チェスト様と共にお仕事していきたく存じます。

実機のアニメーションや検査手帳は続々と全国に実装・配布されているため、

皆様のお目に入った際は是非とも楽しんでいただきたいです!

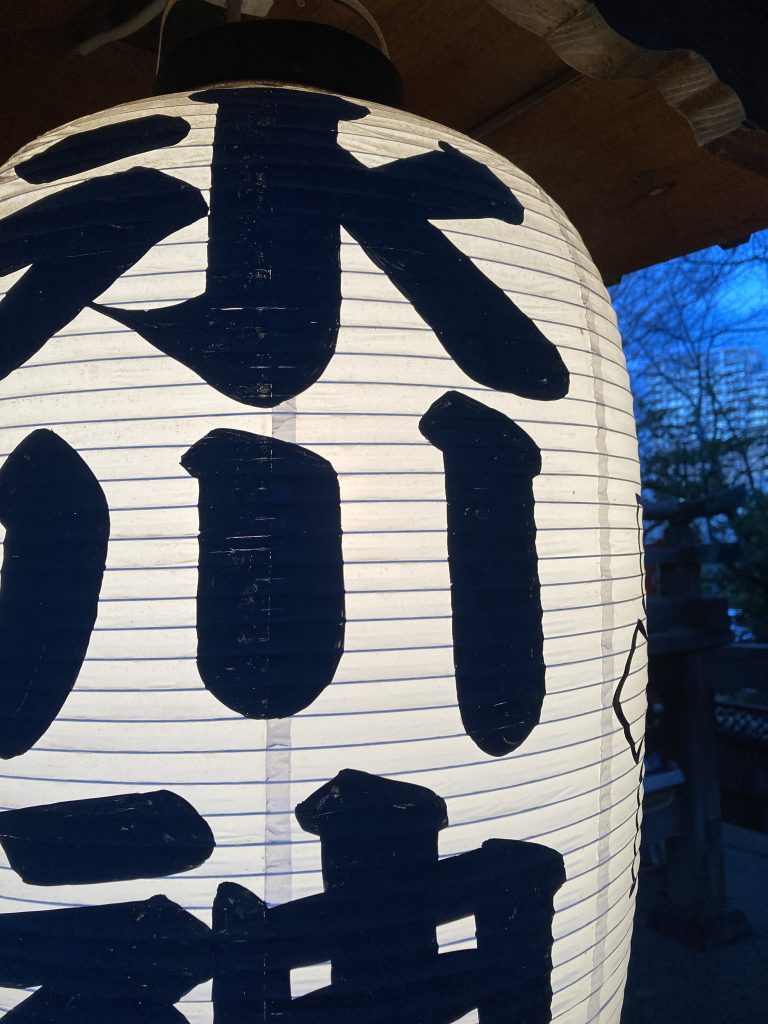

2022年の初詣

新年のご挨拶に次いで、ジャイロは少し遅めの初詣。

制作室の近くに在る桐ヶ谷氷川神社にてお参りをしました!

氷川と名のつく神社は氷川信仰、スサノオに対する神道の信仰名から来ています。

なので御祭神は暴風雨を司る素盞嗚尊(スサノオノミコト)、ご利益は厄除けだそうです。

相殿神には誉田別尊・建御名方命・面足命・惶根命もおられるようです。

創建年代は不詳のようですが当地の旧名である桐ヶ谷村の開拓と共に江戸期に創建されたのではないかという説があります。

いくたびの戦災を免れ、現存している本殿、木造の色合いには時代を感じますね!

昨年は感染症などにより、ジャイロも様々な苦難を乗り越えることとなりました。

本年は安泰でありながらも発展のある年を迎えられるよう祈願しました。

お参りも終えておみくじをみんなで引きました。金色の輪っかで留められていて高級感がありますね。

幸い凶を引いたメンバーはおらず、平和な年明けとなりました!

改めて、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

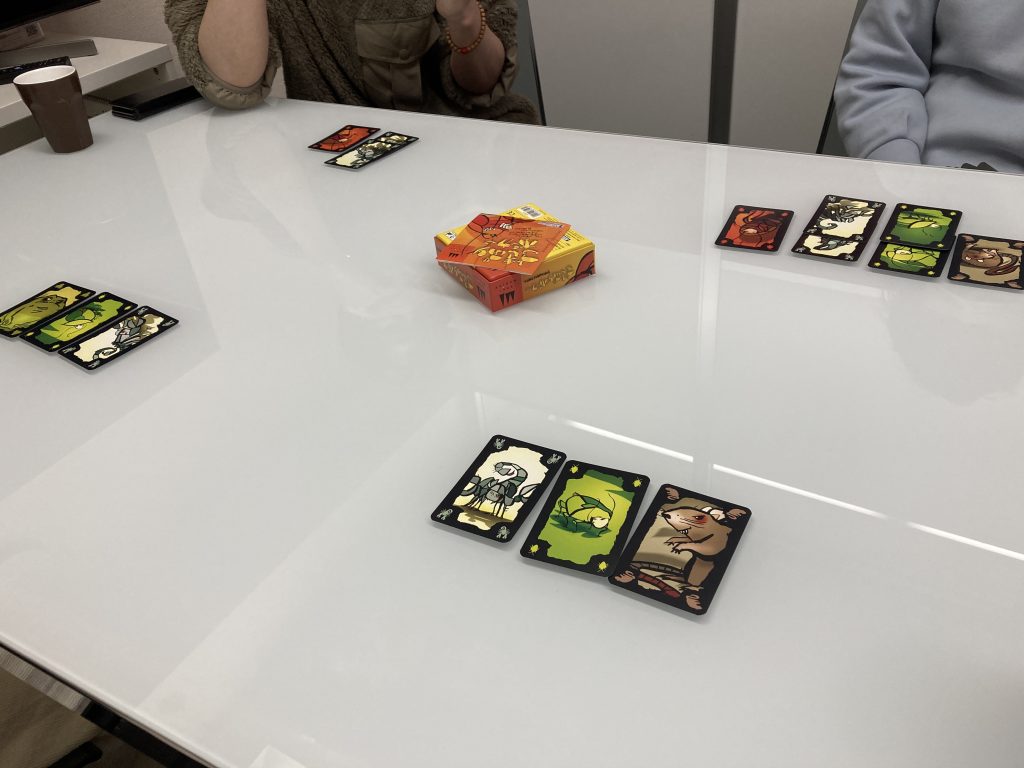

ゴキブリポーカー

お昼を早く済ませて、みんなでポーカーゲームをしました。

スタッフ私物ポーカーです。楽しいものはすぐ共有しちゃうジャイロメンツ。

ゲームですが、簡単に説明しますと、嘘をついている人を当てゲームですね。

嘘を見抜く能力が試されます。そして騙す。。真面目なスタッフばかりなので、展開がなかなか面白かった。

20分くらいなので、お昼でもできちゃう🍙。

最後の駆け引きが熱いですね🔥。スタッフの疑心暗鬼👹がすごい。。

まったりカードゲームいいですよ。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

今年、ジャイロは30周年を迎えます。

30年前のデザイン業界では、どんな話題が飛び交っていたのでしょうか。

にっけいでざいん1992年1月号の特集は「ニッポン・デザイン紀行」。各地の伝統工芸と新しいデザインの融合の取り組み事例の紹介、というテーマそのものは、今でもあまり変わらないように思います。しかし、「デジタル」の捉え方、言葉の使われ方は今と大きく異なります。

CG(この表現も今はデザイン業務では使わなくなった)で表現を行う人が「コンピューターを繰るデザイナー」と呼ばれる記事があったり、「国内に浸透するDTP、その予想外のスピードと波紋」という記事があったり。

この30年の間にデジタル化がデザイン業界にも大きな変革をもたらしたことは間違いありません。1992年には、まだUI/UXデザインという言葉も存在しませんでした。

ジャイロは、世の中のデジタル化とともに時代を駆け抜け、進化を続けてきました。

30年目の今年も、トレンドを敏感に感じ取り、最新技術や手法に対応しつつ、普遍性のある使いやすさ、美しさを求めて業務を推進していきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

メンバーの好きな映画3選!!Part-3

好きな映画3選シリーズ、パート3です!

今回はTさんの3選!

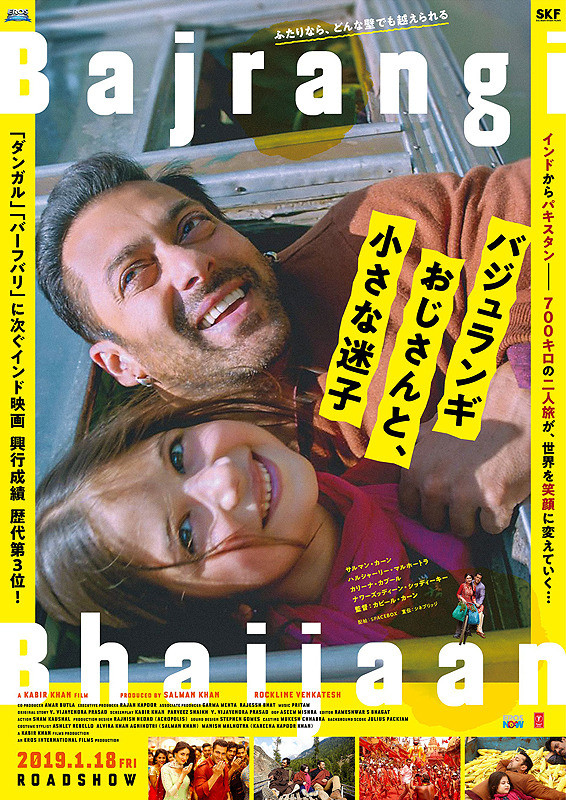

1本目は『バジュランギおじさんと、小さな迷子』

出典:https://eiga.com/movie/82542/photo/

(C)Eros international all rights reserved. (C)SKF all rights reserved.

「嘘がつけないインド人のおじさんが、喋れないパキンスタン人の迷子を家に返してあげようとがんばる話。 インド・パキスタンが仲悪いので、嘘がつけない・喋れないという縛りによってハラハラ展開。景色の美しさとスリル・踊り・音楽・笑い・涙の全部のせ。」とコメントしていただきました。

日本でも昨今インド映画が話題となっていますね!

宗教観の違いという一見重めかしいテーマを扱っていますが、軽快なミュージカル要素や個性的なキャラクターたちによって非常に見やすい作品になっています!

はじめてインド映画を見る方にはとくにおすすめしたい作品かもしれないです!登場人物のキャラクター性や思想、ストーリー展開も分かりやすく、コメディ要素も多いのでミュージカル映画として心地よく見れると思います!

映像は序盤からとても華やかで、美しい山脈の風景から続いて赤を基調とした華やかなパレードとミュージカルなど賑やかなシーンが多いです!ミュージカルシーンの完成度はさすがインド映画!といったところ。ダンスの一体感や演出、見ているとなんだか元気になれます!

ただ日本人からすると劇中の宗教、宗派というものを意識して日々を過ごしているインド圏の人々は少し馴染みない感覚かもしれません。多神教という点で日本神話と共通点もありますが、ヒンドゥー教(とくにラーマ神、ハヌマーン神)の宗派について少し調べてから作品を鑑賞することで文化背景を知れて、ストーリーの理解が深まると思われます。次いで、パキスタンとなぜ対立しているのか、「インパ分離」についても事前に把握しておくことをお勧めいたします。それらを知った上で鑑賞することで、主人公らの行動原理と、いかに困難なことを彼らが行おうとしているかが理解できて、より一層作品を楽しむことができることでしょう!

異なる宗教観を持つもの同士の溝というのは古く在り、争いがある度に理解の手段が論じられてきました。

本作品の主人公パワン(バジュランギおじさん)は自身の信仰にかたく従事し清く生きることを貫いてきました。そんな彼が自分と正反対に位置するシャヒーダ(小さな迷子)と関わることは面倒極まりなく、避けたい事柄ですが、それでも良心の呵責に耐えかねたパワンはシャヒーダを助けることを選びます。彼女と旅に出ることでパワンは自身の中の先入観や偏見に改めて気づくようになります。信仰に沿って真っ直ぐに、素直に、正直に生きてきた分、その外側に在る物事に対する見方というのは凝り固まってしまうものなのでしょう。自身のもつ固定観念を旅先で出会う人々によって少しずつ改められていった彼は、他者のもつ信仰に尊重の念を抱くようになります。だからといって彼自身の信仰が揺らぐというわけではなく、自身の信仰を守ることと異なる信仰を尊重することは成り立つということを彼は最後に体現しました。その姿勢はたしかに周りに伝わり、影響を与えるに至ったのです。「人と人とは理解し合える」という使いまわされ続けた綺麗事ですが、宗教観の入り混じりがとくに複雑なインドだからこそ、このテーマを伝える重要性を理解しているのだと思えます。劇中、主人公に向けて「君のような人が両方の国にもっと増えたらいいのに」というセリフがありますが、そのような願いがこの作品の制作には込められているのだと強く感じられました。

アップテンポに進んでいく本作品、最後まで楽しんで見れた上で考えさせられることがしっかりと得られます!!

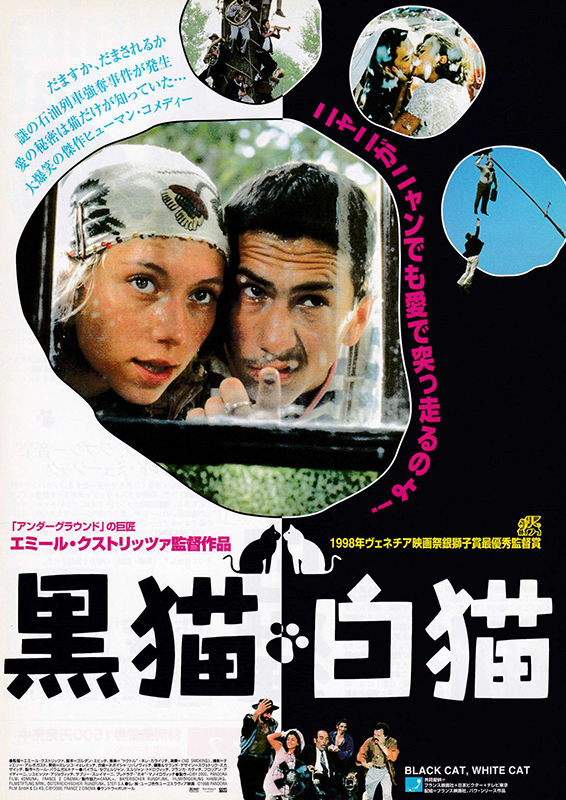

2本目は『黒猫、白猫』

「展開がわーっとうまく最後にはうまくおさまって気持ちよくみられる映画。ユーモアとロマ音楽。」とコメント!

セルビアのロマンティック・ブラックコメディで、観賞後の満足感がとても高い作品!

タイトルに猫と置いてありますが、劇中での登場頻度は高くないのは注意点です。ただ猫以外にも動物が沢山出て来てとても賑やかなシーンが多いです!エミール・クストリッツァ監督の作品に登場する動物は何かしらの象徴として置かれていることが多いらしく、本作品にもメッセージ性を感じるような登場のさせ方をしたシーンが多いです。黒猫、白猫、豚、ガチョウに注目ですね!ガチョウの扱いの酷さには笑ってしまいました…!

登場するキャラクターたちの話に移りますが、一言で表せば全員「理性が蒸発している」でしょうか。本稿のPart-1に『RED』という作品を紹介し、キャラクターがぶっ飛んでるとコメントを書きましたが、比じゃないレベルです。ベクトルが違うとも言えますが、全員が圧倒的なまでに利己的に行動するので、彼らの素行に見慣れるまでに口が閉じることはないでしょう!また、コメディとは称していますが、舞台となる地域特有の固定観念から脱却しようとする主人公らと、それに縛られ、呪いのように巻き込もうとする周りの構図は閉鎖的村社会へのアンチテーゼを真正面から描いているとも感じられました。

猫といえば自由奔放、思うがままに生きる動物です。劇中の彼らも思うがまま生きている者ばかりで、運命の相手と添い遂げたい、ギャンブルに明け暮れたい、祖先に呪われたくないから身内を早く結婚させたいetc…と周りの後先など考えず自分のしたいことをする色んな猫、動物がいます。では、タイトルの「黒猫、白猫」は誰と誰のことを指しているのでしょう、彼らの衣装に注目ですね。

何よりこの作品は構図や色彩がとても綺麗に描かれているシーンがいくつもあり文字通り絵になるような見栄えです!!

そして最後、エンドロールに入る前のカット、あるワードが表示されるのですが、これがなんとも面白い。ブラックコメディなだけあって最後の最後にこれは皮肉なのではないかとニヤッとしてしまいますね!!

最後は『霧の中のハリネズミ』(霧に包まれたハリネズミ)

出典:https://eiga.com/movie/76386/gallery/2/

(C)2016 F.S.U.E C&P SMF

「不朽の名作アニメーション。やわらかい線・テクスチャのキャラクターやコマアニメだからこその可愛らしい動き。ハリネズミがはっとした顔がかわいい。」とのこと!

ロシア(ソ連時代)で製作された短編アニメーションで、多層のガラス面に切り絵を配置する独自の手法で描かれています。

初見時にはトーンの低い雰囲気に不気味さを感じたり、霧の中で起こることに音響も加わってドキドキします。森の中の霧を巧みに表現されていて、ハリネズミのCVも呟くような声量で喋るため、作品をとても近い距離で感じられる気がします…!

そして霧の中で出会う美しいもの、変なもの、親切なもの、どれもが幻想的で可愛らしく作られていてとても愛らしいです。

最後にハリネズミの友人が登場すると、なんだか見ているこちら側まで落ち着くというか、肩の力が抜けましたね。

先日モスクワ地下鉄では本作品監督のユーリー・ノルシュテインさんの80歳を記念したデザインの交通カードが発行されるなど、今でも愛され続けている作品のようです。

以上Tさんの好きな映画3選でした!

どの作品も色彩遣いが素晴らしくアーティスティックですね…!!

GYROのメンバーはみなアートアニメが好きで話も大変盛り上がりました!!

作品によってみれる媒体に限りがありますがどれもおすすめです!機会があれば是非ご覧ください!

Adobe MAX2021 佐藤可士和セッションを聞いて

https://www.adobe.com/jp/max.html

Adobe MAXで佐藤可士和さんのセッションを聞きました。国立新美術館で開催された「佐藤可士和展」も見に行きましたが、お話をちゃんと聞くのは今回が初めてです。

デザインの世界は、以前は広告・プロダクト・グラフィック・UIなどのデザイン分野の間に壁があり、それぞれのデザイナーは、自分の専門領域以外は別の世界のこと、という意識が強かったと思います。

しかし、UXという考え方が浸透してきたくらいの時期から、その壁が低くなってきたと思います。デザイン分野の壁に限らず、デザイン以外の領域にも及ぶ、柔軟な取り組みの必要性を感じることが増えました。

今回のセッションは、そういった意味でも、共感できる話題が多くありました。

佐藤可士和さんは、「ふじようちえん」の事例では、半年かけて全国の幼稚園をまわり、「幼稚園とはどういうものか」をまず知ることからはじめ、幼稚園の本質とは何かを考えていったといいます。

そこで得た気づきから、「遊具がおいてある=幼稚園」ではなく、建築自体が幼稚園の本質を表すことができるよう、園舎を巨大な遊具に仕立てていく、という構想を立てるに至ったそうです。

対象となるものは異なりますが、このデザインプロセスは、私たちが医療機器のデザインをするときのプロセスに非常に似ていると思いました。

まず現場をとにかく調べること、本質が何かを考えること、依頼主がどうしたいのか、言葉に表現できない部分の要求事項も読み取ること。

依頼主にとってはあたりまえすぎて、気づいていない強みを引き出したり、深い部分の問題点を考えたりするところにも共通点を感じました。

セッション最後の「自分の心が動いていないと人の心は動かせない」という言葉はクリエイターなら誰もが大切にしたい言葉です。

思いを込めて、自分ごととしてデザインしなければ、良いものはできません。

対象が違っても、デザインの基本は同じ。今後さらに従来のデザイン領域はシームレスになり、それに対応できなければ、生き残るのは難しい。そんなことを感じたセッションでした。

メンバーの好きな映画3選!!Part-2

好きな映画3選シリーズ!パート2です!パート1から時間が空いてしまいました…

今回はわたくしYの3選をご紹介させていただきます!

1本目は『映画大好きポンポさん』

出典:https://eiga.com/movie/91732/gallery/25/

(C)2020 杉谷庄吾【人間プラモ】/KADOKAWA/ 映画大好きポンポさん製作委員会

今回このシリーズを執筆するきっかけとなった作品です!原作コミックでキャラクターの初登場時にプロフィールを見せる代わりに、そのキャラクターが好きな映画を3つを挙げることで趣向や人柄を表そうとする手法をとっていて、ストーリー性にもマッチしている面白い手法だなと思い、ジャイロメンバー同士の趣向などの理解を深めるために企画しました。

映画に携わるクリエイターを描いたアニメーション映画で、可愛らしいキャラからは想像できない、クリエイターの性を迫力満点で描いた素晴らしい作品です。

語ろうと思えばキリがありません…!!少しでも創作をしてきた人には是非見てほしいです。何かに熱中しすぎている時間、他の人には理解できないであろうことを突き詰めている自分に寄り添ってくれるでしょうし、原作にはないオリジナル要素が加わったことにより、「自分には熱中できることがない、創作などできない」と思い詰めている人にも見てほしい作品になっています…!!!創作に固執した主人公と対称の熱中できるもののないキャラクターは何をするのか、彼は映画ではなく何を作ったかに注目です。

このポンポさんという作品は、そもそもが企業の没企画から始まったものであり、埋もれさせるには勿体ないと思った原作者がコミック1巻分の話数を完成させネットに載せたことが発端でした。ネットに挙がると大好評に大反響の嵐!しかもアップしてから数日でこの劇場版の制作も決定と、原作も続編と外伝と続くこととなりました!

しかし映画公開時期が決まったもののコロナ禍の影響で公開延期に…それでも6月公開後着々と上映劇場を拡大していきフィルム上映企画のクラウドファンディングも成功ととてつもなくエネルギーのある作品だと改めて感じられました!

劇中で登場するヒロインが素人役者から大御所企画のメインヒロイン役に抜擢される展開があるのですが、本作品自体の主題歌を担当することになったアーティスト(CIEL)もデビューが決まると同時に本作品に抜擢されたりと作品と現実の制作進行のシンクロが数多くあり、作品を知れば知るほど感動できます…!!

最後に、ご鑑賞する際は映画の「上映時間」というものを意識して、ご覧ください。

2本目は『パシフィック・リム』

出典:https://eiga.com/movie/57692/gallery/8/

(C)2013 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES FUNDING, LCC

最高の怪獣vsロボ映画。日本の怪獣・ロボ文化へのリスペクトを最高潮に昇華させた作品。とにかく熱い…です!!

続編やアニメ版もありますが断然無印です!!年に1度はお祭り気分で見たくなる作品ですね!

日本の特撮やロボット、怪獣文化が大好きなデルトロ監督による数々の演出は雄叫びを上げたくなるほど胸が熱くなるものばかり!企画当時は狂気の山脈の映像化が頓挫したこともあってかそのエネルギーが全て本作品に注がれたのかもしれません。

なによりテーマソングがかっこいい、きたぞきたぞ、反撃の時だぞとテンションがどんどん上がっていきます!!

主人公らが搭乗する機体(イェーガー)も各国が開発した機体ごとに特色が現れていてデザインに愛着が湧きます!

そして雨天高や海中、海上での戦闘が多いのですが、水飛沫があることにより、それがイェーガーの躯体に当たり、跳ねることでCGではない現実感を助長していて最高の存在感を出しています。

怪獣のデザインもどれも凶暴さや特徴が現れていて凄まじいです…!勿論戦闘シーンはどれも最高です!!海中で戦う時は怪獣が見えずに動き回るの緊張感、地上で戦う時のイェーガーの大胆さ、どこも演出がこりにこっています!!

ロマンあふれるイェーガーの設定、怪獣はどこからきたのか、最後のシーンはハリウッドのお約束を打破!観賞後の満足感は素晴らしいです!!

本作品は吹き替え版も素晴らしいのですが、イェーガーの技名に変更前と後があります。変更前は原文と同じく「エルボーロケット!」変更後は「ロケットパンチ」です。わたくしはエルボーロケット派です!!日本のロボアニメの代表技としてロケットパンチは多くあるわけですが、それをそのまま起用するのではなく、リスペクトを込めてオリジナル要素へと昇華させたエルボーロケットに尊さ、ロマンがあると思うのです。ロケットパンチを吹替で言ってしまってはそれは行き過ぎたファンサービスというか媚びに近いと感じてしまいます…と個人の好みはありますが台詞回しはどこもカッコいいです!

観賞後はきっとイェーガーに乗りたくなるはず!!(一人では操縦できませんが)

3本目は「LIFE!」(原題:The Secret Life of Walter Mitty)

出典:https://eiga.com/movie/79144/photo/

(C)2013 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved.

『ナイトミュージアム』などでお馴染みのベン・スティラーが監督、主演とつとめた作品です。

現実でも2007年まで発行され、世界で幅広く読まれていたアメリカのグラフ誌「LIFE」の社員を主人公に「人生と仕事と冒険」を描いた映画です。

劇中で映されるグリーンランドなどの雄大な自然の景色と挿入歌が最高にマッチしていて、旅に出てみようかなと思わせてくれます。誰しもが物思いに耽って、理想の自分や未来を考えてしまう時があると思います。本作品の主人公、ミティーもそんな気質があるわけですが、そんな人だからこそ、ふと胸に沸いた好奇心に従えば思いも寄らぬ変化が自分の人生に訪れるかもしれません。少しの勇気で人生はとても豊かに感じられ、多くのことを得られるのだと思います。

そして、この作品が伝えたいもう一つのメッセージはきっと、どんな仕事でも見てくれている人はいるということだと感じました。主人公は有名なLIFE誌に携わっているわけですが、部署としては地下の薄暗い部屋で写真管理が担当です。高層階の社員がオフィスで悠々と働いている姿に比べると華々しい職とは言えないでしょう。それでも主人公はその明暗さを気にせず粛々と仕事に打ち込んできています。その結果ラストのシーンはすごく報われた気持ちにさせられます。どんなに光の当たらないと感じる仕事でも誇りを持って取り組もうと思えるでしょう。

劇中のLIFE社オリジナルと思われますが、社訓がとても好きです。中でも「壁の裏側を覗こう」というフレーズが好きです。

幼少期には誰もが持っていただろう壁の裏側、細い路地裏への好奇心はきっと働く大人になっても必要なことだと言ってくれている気になれます。

以上Yの好きな映画3選でした!

自分の好きな映画となると筆を止めるのが大変ですね!!